Page 111 - 石油地质基础

P. 111

② 显晶粒状结构: 胶结物呈结晶粒状分布于碎屑颗粒之间, 因晶粒较大, 在手标本上

可以分辨, 碳酸盐胶结物常具这种结构。显晶粒状胶结物可以呈粒状或纤维状分散于碎

屑颗粒之间, 也可以围绕碎屑颗粒呈薄膜状或放射状生长, 从而构成薄膜胶结或栉状胶

结。方解石、 文石、 玉髓易形成栉状结构, 其特征是轴体长轴垂直颗粒边缘生长。

③ 嵌晶结构: 胶结物的结晶颗粒较粗大, 晶粒间呈镶嵌结构, 每一个晶粒中都可以包

含有多个碎屑颗粒。方解石、 石膏、 沸石等化学胶结物容易形成此种胶结, 胶结物的粗大

晶体是经成岩、 后生阶段的重结晶作用形成的。

④ 自生加大结构: 这种胶结类型多见于硅质胶结的石英砂岩中, 硅质胶结物围绕碎

屑石英颗粒生长, 二者成分相同, 而且表现出完全一致的光性方位。使用偏光显微镜, 在

正交光下可见碎屑颗粒与其自生加大胶结物同时消光, 在单偏光下借助于原碎屑颗粒边

缘的粘土薄膜可以辨别出碎屑的轮廓。有时在碎屑长石周围也可以发生自生加大现象,

良好的自生加大胶结形成于成岩阶段, 或为后生阶段形成。

8. 胶结类型

在碎屑岩中, 胶结物或填隙物的分布状况及其与碎屑颗粒的接触关系称为胶结类

型。

决定碎屑岩胶结类型的因素, 一是碎屑颗粒与胶结物或填隙物的相对数量, 二是碎

屑颗粒之间的接触关系。以此为依据, 可将胶结类型划分为以下几种( 图 5.9 )。

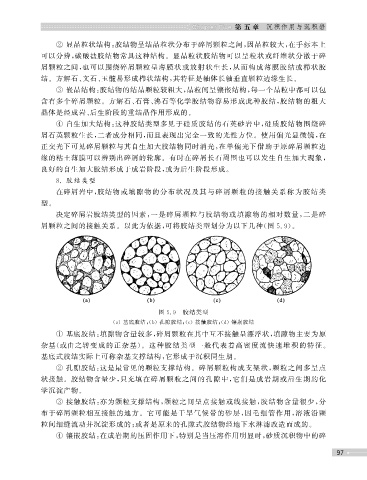

图 5.9 胶结类型

( a )基底胶结;( b )孔隙胶结;( c )接触胶结;( d )镶嵌胶结

① 基底胶结: 填隙物含量较多, 碎屑颗粒在其中互不接触呈漂浮状, 填隙物主要为原

杂基( 或由之转变成的正杂基)。这种胶结类型一般代表着高密度流快速堆积的特征。

基底式胶结实际上可称杂基支撑结构, 它形成于沉积同生期。

② 孔隙胶结: 这是最常见的颗粒支撑结构。碎屑颗粒构成支架状, 颗粒之间多呈点

状接触。胶结物含量少, 只充填在碎屑颗粒之间的孔隙中, 它们是成岩期或后生期的化

学沉淀产物。

③ 接触胶结: 亦为颗粒支撑结构, 颗粒之间呈点接触或线接触, 胶结物含量很少, 分

布于碎屑颗粒相互接触的地方。它可能是干旱气候带的砂层, 因毛细管作用, 溶液沿颗

粒间细缝流动并沉淀形成的; 或者是原来的孔隙式胶结物经地下水淋滤改造而成的。

④ 镶嵌胶结: 在成岩期的压固作用下, 特别是当压溶作用明显时, 砂质沉积物中的碎

97