Page 25 - 石油地质基础

P. 25

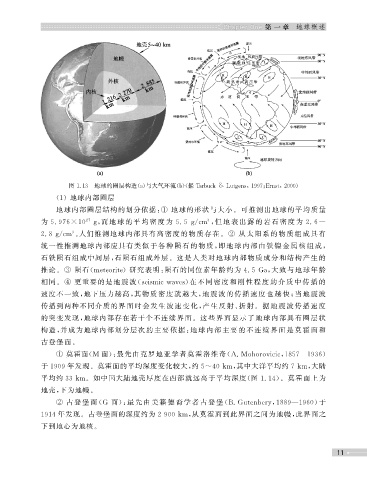

图1.13 地球的圈层构造( a ) 与大气环流( b )( 据 Tarbuck &Lut g ens , 1997 ; Ernst , 2000 )

( 1 )地球内部圈层

地球内部圈层结构的划分依据: ① 地球的形状与大小。可推测出地球的平均质量

,

27 3

/

为 5.976×10 g 而地 球 的 平 均 密 度 为 5.5gcm , 但 地 表 出 露 的 岩 石 密 度 为 2.6~

2.8gcm 。 人们推测地球内部具有高密度的物质存在。 ② 从太阳系的物质组成具有

3

/

统一性推测地球内部应具有类似于各种陨石的物质, 即地球内部由铁镍金属核组 成,

石铁陨石组成中间层, 石陨石组成外层。这是人类对地球内部物质成分和结构产生的

推论。 ③ 陨石( meteorite )研究表明: 陨石的同位素年龄约为 4.5Ga , 大致与地球年龄

相同。 ④ 更重要的是地 震波( seismicwaves ) 在不同密度和刚 性 程 度 的 介 质 中 传 播 的

速度不一致, 地下压力越高, 其物质密度就越大, 地震波的传播速度也越快; 当地震 波

传播到两种不同介质的界面时会发生波速变化, 产生反射、 折射。据地震波传播速 度

的突变发现, 地球内部存在若干个不连续界面。这些界面显示了地球内部具有圈层状

构造, 并成为地球内部划分层次的主要依据: 地球内部主要的不连续界面是莫霍面和

古登堡面。

① 莫霍面( M 面): 最先由克罗地亚学者莫霍洛维奇( A.Mohorovicic , 1857 — 1936 )

于1909 年发现。莫霍面的平均深度变化较大, 约 5~40km , 其中大洋平均约 7km , 大陆

平均约 33km 。如中国大陆地壳厚度在西部就远高于平均深度( 图 1.14 )。莫霍面上为

地壳, 下为地幔。

② 古登 堡 面 ( G 面): 最 先 由 美 籍 德 裔 学 者 古 登 堡 ( B.Gutenber y 1889 — 1960 ) 于

,

1914 年发现。古登堡面的深度约为 2900km , 从莫霍面到此界面之间为地幔, 此界面之

下到地心为地核。

11